伤孩子最深的教育,不是棍棒、不是吼骂,不是忽视,而是……

发布时间:2023-12-13 点击次数:334

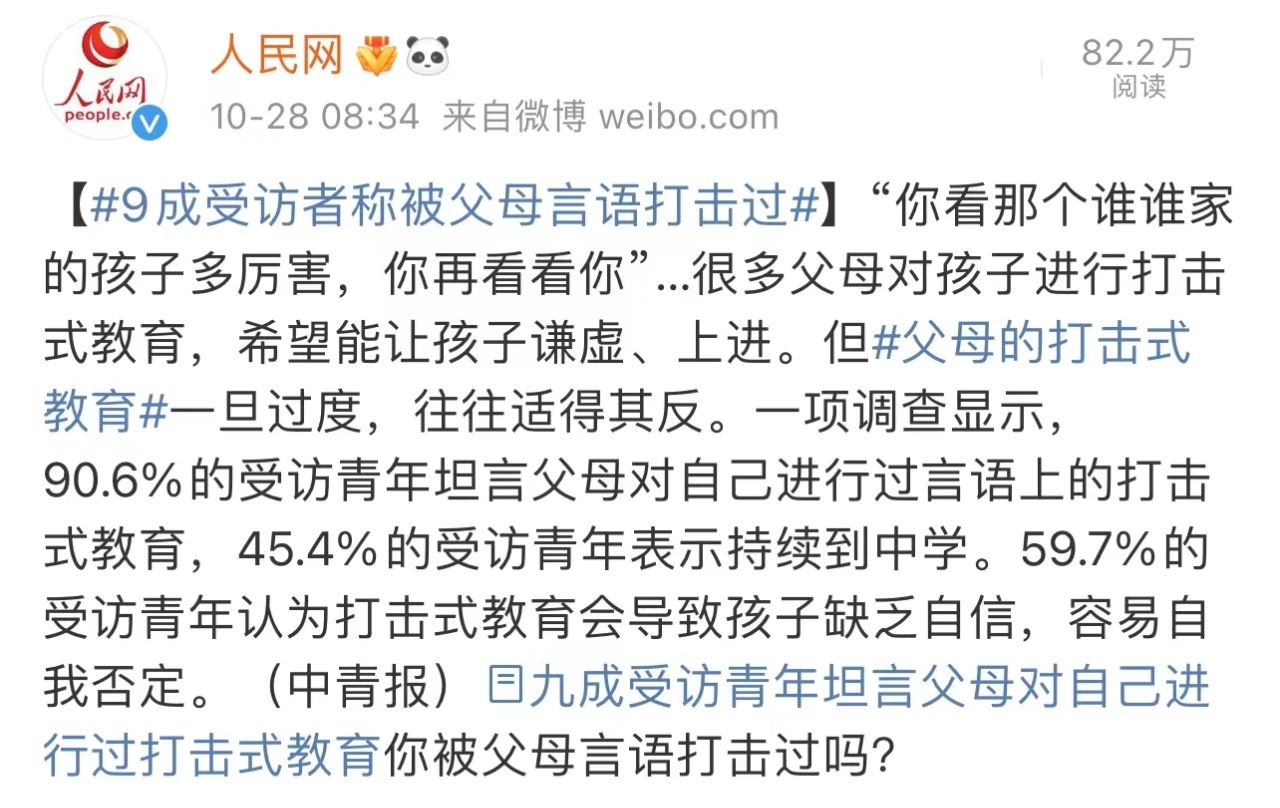

前段时间,有个话题冲上了热搜榜#九成受访者称被父母语言打击过#。调查对象是2006名18~35周岁的青年,居然有90.6%的受访者坦言父母对自己进行过言语上的打击。

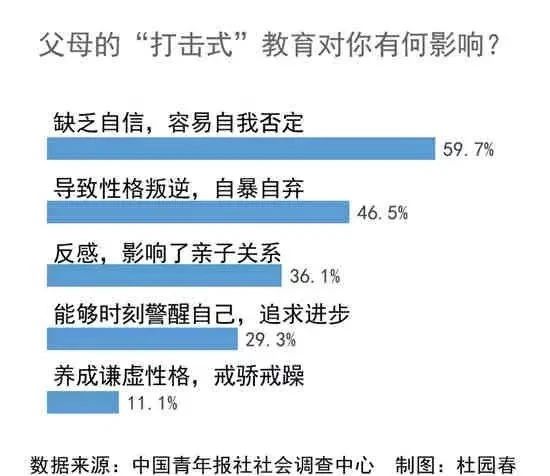

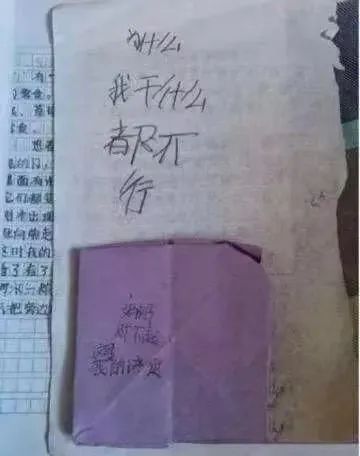

那打击式教育的成果如何,如今真的到了验收的时候了。高达59.7%的受访者认为打击式教育让自己缺乏自信,容易自我否定。还记得之前西安市一个小女孩跳楼身亡,只留下作业本上一句话的遗言:“为什么我干什么都不行。”原来,事发当天,女孩来不及写完老师布置的一篇作文,她就觉得自己很失败。就像弗洛伊德说过:没有人会无缘无故攻击自己,除非他经历过不断被否定被攻击的童年。夸别人孩子时,父母张嘴就来,但到了自己孩子那里,总觉得要多敲打才对,不能让孩子飘了。殊不知,你批评孩子什么,他就朝着批评的方向去发展。1939年,美国爱荷华大学语言研究小组Wendell Johnson招募了22个孤儿,来进行一项实验。实验的方式是不断打击这些孩子,只要他们开口说话,就指责他们说话结巴。你猜怎么着?一段时间后,本来伶牙俐齿的孩子,变成了真正的结巴,并伴随一生!一个当年参加测试的孩子,在74岁时知道了真相,痛苦不已,指责这个恶魔实验——“你毁了我的一生,我也许会成为自然科学家、考古学家或总统。可是,我却成了一个可怜的结巴……”

孩子自信心和价值感完全依赖于周围人的评价,长期的打压只会让他们错误定位,以为自己就是这么差的人,更容易破罐破摔。父母永远也不知道,你的一句话,会把孩子塑造成一个怎样的人格。选择自杀,只因他们太过于弱小,没有其他方式惩罚父母。只有通过这么极端的方式,让父母看到自己的脆弱,让父母意识到自己的错。我家哥哥做什么都很麻利,写起作业来从不用人催。而弟弟则是个慢性子,写作业速度跟他哥一比,老人就有话说了:二宝什么都好,就是太慢了,跟你哥学学。我赶紧找老人私下开了个会,跟他们说千万不要再说弟弟慢了,否则只会越来越慢。我给弟弟准备了计时器,每天写作业让他给自己计个时间。这样既对时间有了概念,又能清楚地看到自己的进步。这样的鼓励,让弟弟越来越专注,速度也明显提升上来了!一个行为不当的孩子,是一个没有受到肯定的孩子,受到肯定越多的孩子,行为和性格都会越来越好。

孩子最初的自我认知来自父母的反馈,假如始终都无法得到来自父母的肯定,他会认为那就是事实。

甚至,他们会始终人为自己是被审视的一方,从而害怕权威,不懂得和权威者相处,不懂得主动索取,容易表现得唯唯诺诺。所以养育的路上,孩子需要父母的肯定,千万别吝啬你的赞赏。妈妈从小到大没有夸过一句,有的只有无穷无尽的打击、贬低。你考了第二,她说你没考第一。你考第一她说你英语没考好,你都考好了她说你不帮家里干活不听话,反正总要批评你一顿才行。莫名就会情绪低落、不高兴、恐惧,即使知道我可以做好,依然恐惧。感觉就像,你一高兴就有人抽你一鞭子,再高兴再抽,就再也不敢高兴了。来自妈妈的打击,成为了这位网友一生难以愈合的伤口。打击式的教育,之所以被越来越多的人所诟病,正是因为:

不分情况的打击,只会让孩子产生低自尊感和自卑感,并且这种阴影会伴随一生,成为人生悲凉的底色。成功如董卿,连续十三年主持春晚,成为大众眼中最优秀的主持之一。在一次采访中,董卿谈到父亲童年对自己的苛刻,从不多讲一句赞美之词,依然历历在目,眼含泪光地说道:“很多人想象不到,我会经常出现一些自卑的情绪。我要做的比别人好很多很多,我才觉得踏实。”原来父亲对她一贯进行打击式教育,吝惜对她的夸奖,曾对着她说:“马铃薯再打扮也是土豆。”所以,她事事变得要强,拿自己的“命”去拼,来证明自己的优秀。功成名就之后,董卿心里的那个自卑角落,是终生未愈的痛和无法弥补的空洞。如果董卿的父亲能够及时鼓励她,那她的缺失感或许就能少一点。另外,很多父母在抱怨孩子内向,不自信时,可能没有想过:童年时父母对孩子的认同与夸奖,成就孩子的幸福童年,奠定孩子丰盈的一生。许子东在最新一期的《圆桌派》里说过一句话,深以为然。总是以过来人的姿态去评价孩子的不足,只会加剧他们的挫败感。和孩子站在一个平等的位置上洞察孩子犯错的原因,才能在指出孩子不足的同时,让孩子知道自己“不是一个人在战斗”。例如之前我发过孩子阅读障碍的文章,有个姐妹半夜给我留言原来自己这么久都错怪孩子了,也没再强迫孩子了。之后神奇的事发生了,自从和孩子讲了他可能阅读障碍这件事后,孩子居然更愿意花时间在阅读上。真正的教育,是尊重孩子的意愿,让孩子在一个安全的环境下去消化、自省和成长,而不是一味的控制和羞辱。这里的“温柔以待”不是一味的夸赞,这会演变成敷衍;更不是一味的挑错,这可能是一种控制和羞辱。孩子真正需要的,是父母放下高高在上的姿态,放下功利和攀比,聚焦到具体的自己。或许很多父母破口而出的应该是:“你要再这样,我就不爱你了......”

无条件的爱,是指你对孩子的爱里没有交换、没有恐吓,也没有威胁。只有你无条件地给予孩子爱,孩子才能对你无条件地信任,无条件的依赖。综艺节目《敞开心扉的少年》第一期的家庭,父亲是哈佛学霸,母亲是中国传媒大学毕业。这对学霸父母在现场留下了伤心的眼泪,但父亲还是哽咽说出了这样的话:“我觉得这孩子,成绩再不好,这不是对我们的惩罚,而是上天给我们的礼物。”

只有无条件对孩子发出爱的声音,才能让孩子放下叛逆的麟角,变成柔软洁白的棉花,吸收父母正确的教育理念。

这就是美国教育学博士简·尼尔森所倡导的,用“和善而坚定”的方式教育孩子。

“父母能给孩子最宝贵的财富是无条件的爱,而不是‘教育’”。

点赞

(0)

如果您觉得这篇文章不错,请点个赞支持一下作者。感谢您的支持。

评论区