知乎上有人问:世界上最大的谎言是什么?

一位网友这样说:最大的谎言是“天下没有不爱孩子的父母”。

她说:有些父母爱孩子,可以温暖他的童年;可有些父母爱孩子,却伤孩子最深,又无法躲避。

是啊!有些父母看似在爱孩子,其实处处在无意识中伤害了孩子。

法国心理学家苏珊•福沃德曾提出过一个概念,叫做“有毒的父母”。

指的是:父母的负面行为模式持续存在,始终支配着子女的生活,让孩子遭受痛苦并随着成长不断加深。

很多孩子的童年创伤,都是父母给的,尤其是父母的以下这几种有毒人格,足以摧毁孩子。

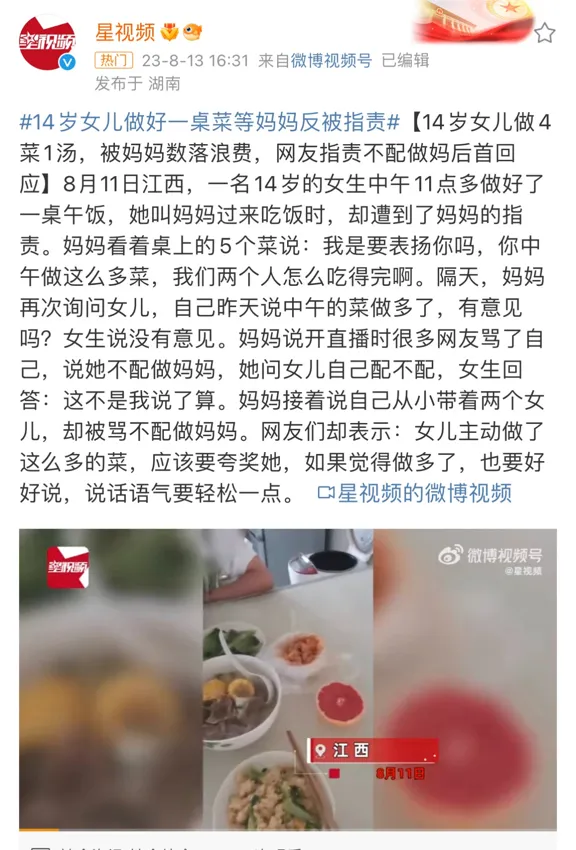

14岁的女孩为妈妈做了一桌子的菜,满怀期待地等着妈妈回家。“我是要表扬你吗?你中午跟我整这么多菜,我俩怎么吃啊?”

指责完女儿,她还在网上发起了牢骚:女儿做的午餐,我该表扬了?又要浪费了。心理学上有个概念叫“隐形精神暴力”:指的是向孩子输出刻薄或是难听的话语,就是在狠狠伤害孩子。 有些父母教育孩子,习惯性地挑剔,否定,指责,看到孩子的每一眼,都觉得他在犯错。父母对孩子的苛责、伤人的态度,都会弱化孩子的自尊感,让孩子形成自我攻击。有一位患有中度抑郁症的患者,讲述了经常被父母责备的经历:考试倒退了几名,在众人面前教训他很久,嘴里一直说着“他有什么用”、“笨猪”之类的;

父母从来没有正面肯定过他,以至于他都怀疑自己是不是不该来到这个世界上。“一个人能否有成就,只看他是否具备自尊心与自信心两个条件。”

一旦父母陷入“指责型人格”,会让孩子同时丢失这两种东西,最终让孩子变得自卑、懦弱。著名心理学者丹尼尔·J·西格尔说过:“孩子需要被欣赏和珍视。”每个孩子都有其闪光点,不要轻易去挑剔孩子,多去看看孩子的好。用包容、接纳、肯定,去赋予孩子价值,是在给孩子心灵最好的松绑。在电视剧《烟火人家》中有一个叫李衣锦的女孩,从小就被妈妈严格管控。因为她的朋友说话口齿不清,成绩也不好,妈妈就亲手“切断”了她的友谊;她在班上被人欺负,妈妈看着满脸委屈的她,反而指责:你把我的脸都丢尽了。从小学到大学,李衣锦就一路被妈妈干涉着,直到30岁,李衣锦都没有感受过自由的人生。但是,习惯于用高要求去限制孩子的父母,只会让孩子在“全方位”管控下变得自卑懦弱、焦虑和叛逆。这是心理学上典型的“专断性教养方式”理论:拒绝+控制。他们会不断要求孩子无条件服从,从而忽视孩子的需求和意愿。就像李衣锦一样,因为被妈妈的步步紧逼,她的性格变得非常怯懦:被别人欺负不敢反击,遇到不好的事情,只会自己默默忍受。她交了妈妈不喜欢的男朋友,去了离妈妈很远的外地,一而再再而三地想逃离她的母亲。家庭关系紧张,父母专制,不尊重孩子的人格,不讲民主等因素,直接影响孩子的学习与人生。

孩子虽然年幼,但也有选择的权利,我们不应该去拒绝让孩子长大。父母要尽力做到既可以让孩子依赖,也能放他独自飞翔。

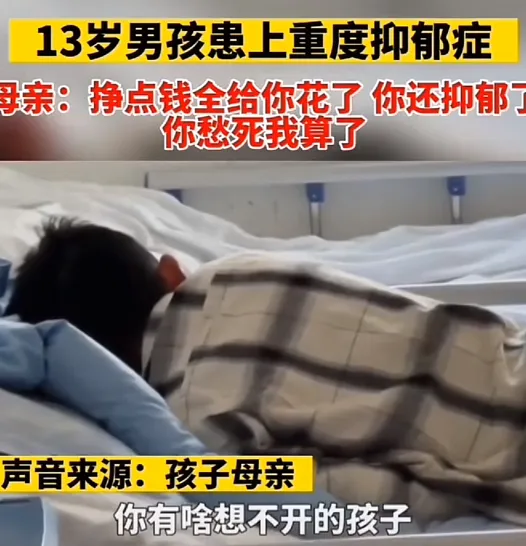

贵阳一位13岁的男孩患上了严重的抑郁症,甚至有厌世情绪。即便生病,妈妈还在一旁抱怨:“你有啥好抑郁的,我们挣点钱,全都给你花了,我们现在这么辛苦,不都是为了你吗?我们一天天的压力多大啊,你还抑郁了,你愁死我算了。”我一天只睡四个小时,就为了能让你过得好点,你一定要对得起我啊!在家庭教育里,两种东西正成为孩子不能承受之重,一个叫付出感,另一个叫牺牲感。

父母总是强调自己的付出和牺牲,给孩子传递出“为了你,我过得不好”的概念,让很多孩子被迫成为一个“亏欠者”。却不知,父母的每一次“卖惨”行为,就犹如对孩子的精神虐待。美国心理学家大卫·霍金斯就曾有一项长达30年的研究,结果发现:在负能量等级中,排在最后一位、最可怕的就是“羞愧”,其次则是“内疚”。这两种负能量,能够严重摧残一个人的身心健康,让孩子变得自卑又压抑。微博上有一个话题:30岁的朋友癌症去世,生前却说很开心。因为父母一直在强调付出、不容易,让他背负着强烈的负罪感。而癌症之后,他却突然松了一口气,觉得终于可以做自己了。“我从不会说你要好好努力,我总是对自己说郑渊洁,你要努力,你都有孩子,然后我就努力给孩子看,把一穷二白的家变得富有。”

父母更应该把期望放在自己身上,做好自己,才能感染孩子。当一个孩子要天天看父母的脸色过日子,是一种什么体验?“为什么和爸爸吵架、她在家多么的不容易、生意是怎样失败的”这些话题她都会毫无保留地告诉我。情绪激动时还会破口大骂,每次一和爸爸吵架,她就对我发泄情绪,骂我“短命鬼”,说她“寄生虫”,而我只能成为她的情绪接收器。她心情不好时,会逼我完成很多试卷,如果偷懒,妈妈就会打我,将我关起来。所以,即使我内心有多怨恨她,表面上还是会笑着对她说“我爱你”。一个家庭最可怕的地方就在于:家庭关系错乱,逼迫着孩子成为父母的“照顾者”,父母不断在孩子面前索取情感安慰。可是,当父母将孩子当成了自己的“情绪的容器”后,实际上是在吸食孩子的能量,让他在为人处事中都变得被动,也更容易成为讨好型人格。在综艺节目《春日迟迟再出发》中,男孩林承玮因为父母的关系破裂,经常被父亲殴打。他害怕被拒绝、宁愿自己忍受痛苦,也要给周围人带去善意。脑海里一直呈现了“不给别人添麻烦”,“我要做得更好才会被爱”的观念。父母千万不要做一个情绪的匮乏者,否则你就会成为孩子情感的“索取者”,让孩子为你的不幸买单。好的父母,应该做一个情绪成熟的人,自己照顾好自己内在的不舒服,照顾好自己的坏情绪,为自己的生活负全责。因为女孩成绩好,大家都觉得她高傲,刚开始用语言羞辱,骂她“不要脸、讨厌鬼、神经病”。后来,他们开始撕女孩的书、作业本、揪头发、扔她的书包。女孩把这些事情告诉父母,却被父母的一句“你成绩好,他们嫉妒你”而搪塞过去。虽然,她的同学可恶,但是父母的忽视才是对她最后的凌迟。“情感忽视对孩子一生的影响是非常微妙的,它每天都在发挥作用。”

这种“忽视型人格”的父母,把情感看得非常淡漠,所以无法为孩子提供安全感与归属感。“抚养一个孩子成长为情感健康、可与他人形成健康连接的成人,需要父母给予一定量的情感互动、共情和持续地关注作为燃料。”

对孩子的情感回应会像一缕光照亮了孩子的世界,让孩子感到被爱、被理解、被看见。即使再忙,每天睡前也要陪孩子玩一玩,哪怕只有5分钟,对孩子来说也是天堂;孩子发问时,永远不会让他等,而是立刻停止手上的动作,给孩子尊重感;孩子求助,永远先关注他的情绪,让他知道“有我在”,给他最大的安全感。

父母的及时回应,是孩子爱这个世界的勇气和底气所在。爸爸妈妈对小孩来讲最珍贵的是什么?是给他们一个理想的环境,让他变成他自己,而不是变成我们要他变成的人。

作为父母,我们能做的就是给孩子提供一个充满爱、有温度的环境,让他健康地成长,成为他想成为的人。好的爱应该带着光,让孩子成为有血有肉、情感真实,自信而又强大的人。